女性の気持ちを逆なでする男

これは友人の女性に聞いた話だ。話がやや微妙な問題を含むだけに、細部は脚色しながら記すことにしよう。

香山リカ著から

香山リカ著から

自身の性的欲望の表現でいちばん多いのが、フィット感、密着度が素晴らしい、相性がいいという表現を男女ともによく使う。どんな性的機能の相性がよかったのか簡単にいうと膣の締まりがよい。ペニスが太長い。性的欲望の強さに富み官能的に感じさせ満足させてくれる。そして性癖の多様性があり飽きさせない!

自身の性的欲望の表現でいちばん多いのが、フィット感、密着度が素晴らしい、相性がいいという表現を男女ともによく使う。どんな性的機能の相性がよかったのか簡単にいうと膣の締まりがよい。ペニスが太長い。性的欲望の強さに富み官能的に感じさせ満足させてくれる。そして性癖の多様性があり飽きさせない!

7 不倫をしながら家族を愛する男の本音

女性の気持ちを逆なでする男

これは友人の女性に聞いた話だ。話がやや微妙な問題を含むだけに、細部は脚色しながら記すことにしよう。その友人をカナさんとしよう。彼女は食品会社で研究を行う仕事を長く続けている。結婚歴はないのだが、実は彼女、二〇代のころからかなり年上の大学教授といわゆる不倫の関係にあった。とはいえカナさんはかなり仕事にめり込んでいたので、私たち友人の前では、「むしろ家庭のある人のほうが、結婚とか面倒くさい話にならなくていいのよ」と強気の発言をしていた。しかも、研究テーマが重なっているカナさんと教授は連名で論文を発表するなど、仕事の上でもよいパートナーシップを築いているようであった。

そんなカナさんが、半年に一度くらいの割合で行っている私たちの飲み会にやつれた顔で現れたので、みんな「体調が悪いの?」と驚いた。「いやあ、そうじゃないんだけど、さすがの私もちょっと参ってね」とカナさんが語ってくれたのは、次のような話だった。

カナさんの恋人は六五歳を迎えて、勤務していた国立大学を定年退職することになった。自分としては”天下り”して別の名門私立大学に迎えられるのを期待していたようなのだが、実際には不便な場所にある小規模な短大の教授の口しかなく、やむなくそこに第二の就職をした。

「それでもいっしょに研究が出来ないわけではないし」とカナさんは気落ちする恋人を慰め続けていたのだが、あるとき恋人が改まった口調で「ちょっと別件で相談が」と電話をかけてきた。もしかするとついに妻と離婚することになったのでは、もしプロポーズされたらどうしよう、とあれこれ空想しながら待ち合わせのレストランに出かけたカナさんを待っていたのは、文字通りの”別件”、ふたりの問題ではなく恋人の娘の就職の斡旋をしてほしい、という相談であった。

「あのね、ウチに娘がいるのはカナも知っているよね。ずっとダンスの勉強をしていたんだけど、大学を出たらちゃんと仕事をしたい、なんて最近、言い出してね。親が言うのもなんだけど、けっこうしっかりしたところもあるんだよ。就職先を考えなければならないと思っているときに、真っ先に思いついたのはカナのことだったんだ。カナの会社なら安心だし、カナが上司になってあの子を指導してくれたら、カナもきっといい研究者になれるんじゃないかなと思うんだ。ちょっと口をきいてくれないかな」

開いた口が塞がらない、とはこのことだ。よりによって不倫相手である彼女の会社に、自分の娘を就職させよう、とは。しかも、「こんな話をカナにして申し訳ない」といった言葉もなく、あたかも”恋人は恋人、愛娘は愛娘”とすっぱり分けて考えているようだ。カナさんは皮肉を込めて言った。

「わー、白羽の矢を立てていただいて光栄だけど、そんなご令嬢、ウチのような零細企業にはとても恐れ多くて。先生のコネがあればどんな大企業にだってフリーパスじゃないですか」

しかし、恋人には皮肉は通用しなかったようだ。「いや、あれでいてなかなか純粋な子だから、親のコネなんかで就職したくない、と言うんだな。だから、オレが頼んだのは内緒だよ」といった。”親バカ”を絵に描いたような言葉が返ってきて、さらに気落ちしたカナさんは、半ば自暴自棄な気分になった。

「でも、不況のこの時代、ウチみたいな会社もけっこう採用は厳しいらしいですよ」

「だからこそカナに頼んでいるんじゃないか。ほら、オレだって論文なんかではけっこうカナのために力を貸してたよな。だから今度はさ‥‥」

今になって駆け引きかよ、とカナさんはこれまで長い不倫生活を心から悔いたのだという。

矛盾に気づかない身勝手さ

「不倫の恋人の家族」は女性にとって最も忌まわしい存在である。とこの男は気づいていないのだろうか。いや、これまでも彼は何度も「家族なんて形式だけだ、本当のパートナーはカナだけだ」とか「こんなに愛しているカナと結婚という形が取れないのは、私だってつらいんだ」などと囁きかけてきたのだから、気づいていないわけはなかろう。もしかしすると、これからレストランを出れば、自分とセックスする目的のためにだけに、やはり彼は同じようなセリフを口にするのではないだろうか。なりふりかまず就職の斡旋を依頼するくらい娘が大切な存在であるとこまで露骨に伝えながら、ベッドでは「愛しているのはカナだけだよ」と平気で言う。これほどおかしな話はないのが、おそらくこの男はそれをまったく矛盾だと思っていないのだろう‥‥。

そう思いながらカナさんが返す言葉もなく黙っていると、教授は「〇日に履歴書を送らせるから、〇日にはカナの紹介で役員に会ってもらって」などとどんどん話を先に進めようとした。今回はとりわけ異常な設定だが、思えば彼はいつも一方的だったことをカナさんは思い出した。

「いや、ちょっと待ってくださいよ。先生。私は立場上は一研究員で、人事の問題で上司に働かけられる力なんてありませんよ。秘書の採用の予定があるかないか、を尋ねるくらいはできますけれど‥‥」

一方的に話を進める恋人の話を必死で遮ってそう言うと、彼はひとこと。

「大丈夫。カナはオレが見込んだ女なんだから。それくらいの力はあるだろう」

カナさんは断る気力さえ失って、上司に”恋人の娘”の話をした。

カナさんはここまで一気に話してから、「だいたい、おかしいんだよ」と吐き捨てるように何度も言った。

「私だって結婚、出産もしたかったのに、全部、犠牲にして彼と付き合ってきたんだよ。もちろん、同世代の男じゃ知らないこともたくさん教えてくれたし、こっちにもメリットがなかったわけじゃないけどね。それに彼にも、私と彼のような結婚の制度を超えた関係が本当の愛だ、とか言ってきたんだよ。それがここに来て急にコンサバ野郎になっちゃって、娘をしっかりした会社に就職させたいとか妻がこう言っているとか、アホじゃないの?

それにさ、上司に履歴書わたしたら、目の色を変えて”え、あの教授のお嬢さんが?

”それは来てもらわないわけにはいかない”なんて言い出して、結局、採用されることになったんだよ。世の中、いったいどうなってんの!?」

その教授の言っていること、やっていることがカナさんの言うように「矛盾だらけ」なのは一目瞭然なので、私たちは「うん うん」とカナさんの憤りを受け止めるしかなかった。

おそらく彼が自分の矛盾や非を認めつつ、「こんなことをキミに話すのはおかしいとは思うんだけどお願いします」と謙虚に相談もしてくれれば、カナさんにしても「一肌脱ごう」という気になったかもしれない。しかし、彼は、「家庭を守りながら、愛も追及」「自由や平等を主張しながら、娘は手堅い会社へ」コネ社会を否定しながら、娘には最高のコネを迷いなく適用」などなど、自分の理想や公式の発言と、現実や実際の行動とのあまりのギャップに、まったく気づいていない。

いや、おそらくカナさんが、「それはおかしいんじゃないですか」と指摘したところで、「そう言われてみればそうだな」とそれを認めることはないだろう。家庭は家庭、キミはキミ。「いや、どこにも矛盾はない」と言い切る。これは、もしかするとこの教授だけの問題ではなくて、団塊世代を中心にした年齢の男性たちに共通してみられる特徴なのではないだろうか。

団塊世代の男性の特徴

かわいそうなカナさんは、その後、”恋人の娘”と同じ会社で働かなければならなくなったのだという。しかし、親バカの恋人が言うほど娘は見所があるわけではなく、「キミの部下においてほしい」という父の願いはかなわなかった。カナさんは言う。

「まあ、それまでダンスばかりしていたとかで、パッと見たところはハデなんだよ。でも、食品に関する知識もないし、もちろん勉強したいという意欲もない。パパに勧められたから履歴書出して―、みたいな感じ。」

「じゃ、そんな子、すぐにリストラじゃないの」と畳みかける私たちに、カナさんは悲しそうな顔をして首を振った。

「それがね、顔がきれいっていうだけで、受付嬢に決まったんだよね。受付なんて女性にとっては花形の仕事で、なかなか回ってこないのに…‥。役員たちのウケもよかったみたい、そして、そして‥‥」

カナさんはついに涙を流し始めた。

「聞いてよ! 内定が決まった人と社員のコンパで、ウチの会社でいちばんイケメンで有能と言われる将来の幹部候補のオトコが早くも目をつけているんだって!」

ずっと仕事と恋人ひとすじで結婚も出産も経験しなかったカナさんのような女性もいるというのに、就職活動も親がかりで適当にすませたその令嬢のような女性は、すぐに恋愛して結婚にも手が届きそう。”女の格差”を見せつけられて敗北感に打ちひしがれているカナさんに、私たちはどうやって慰めの言葉をかけていいかわからなかった。

この教授は、二重の意味で罪作りだ。結果的に恋人を傷つけ、そして娘のひとり立ちを阻んでいる。そして、自分ではそのことにまったく気づいていない。

これは、とくに団塊世代の男性によく見られる特徴なのではないか。少しくわしく解説してみよう。

1 子に対しての過保護、過干渉が、子どもが成人としてからも変わらずに続く。

厳密な定義では「一九四七年生まれから四九年生まれで」とされる団塊世代が子育てに取りかかり始めたのは、七〇年ごろから八〇年代前半にかけてであろう。

いわゆる高度成長時代は七三年のオイルショックで終わりを告げたが、それから日本経済はバブル崩壊の九一年まで長く続く安定成長期に入る。団塊世代の子育ては、その時期とまさにぴったり重なっていると言える。「とにかくなりふりかまわず成長、成長」というムードはひと段落し、子育てに関しても「量より質」への転換が行われつつあったはずだ。

マンションの戸数の推移を見ても同時期に増加しており、「結婚したら夫婦でマンションに住み、そこで子育てを「というライフスタイルがあたりまえになったのもこの時期だと思われる。

つまり、「核家族」という言葉じたいは六〇年代から知られていたが、核家族化やマンションでの生活が完全に定着したのは、団塊世代が結婚、育児をするようになってからのことではないか。

親世代とは異なる居住空間での、新しい生活様式。七〇年代の団塊世代夫婦は、「自分たちが理想の家族を作るのだ」と家庭や子育てに大いなる夢や理想を抱いたに違いない。新設の高校や大学で、校長や学長から「先輩もおらず、自分たちが一から歴史を作る、という気概にあふれた一期生がいちばん元気だった」という話をよく聞くことがあるが、団塊世代もまさに”理想の家族・一期生”として、自分たちだけの船出を成し遂げた気分だったのではないか、と思われる。

ところが、新設の学校でも、”一期生”たちはその後、二期生。三期生が入ってくると、彼らとの関係をどう築いてよいのかわからずに壁に突き当たる、という話も聞いたことがある。「上にも下にも誰もいない」というまさに唯我独尊の状態で学校生活を始めた彼らは、自分たちの学年で一致団結してユニークなことをするのは得意だが、先輩として成長、成熟していくその感覚がなかなかつかめないのだという。

“理想の家族・一期生”の団塊世代にも、これと同じ現象が起きているのではないか。つまり、彼らは「若いパパと若いママ」として自分たちのオリジナルのやり方で「かわいい我が子たち」に愛情を注ぎ、しつけをし、教育を施すことは得意だ、ところが、いくら核家族とはいえ、構成メンバーは変わらなくてもそれぞれの年齢は変わり、力関係なども変化していく、とくに、三〇代の親が五〇代になるというその変化に比べて、〇歳の子どもが一〇代、二〇代になるとときの変化は問題にならないほど激しい。

それにはかかわらず、最初の船出の印象があまりに強烈な団塊世代の親たちは、その変化を受け入れ、自分たちのありようも柔軟に変えていくことが出来ないのではないか。

だから、カナさんの恋人のように、成人した息子や娘の就職に際しても、中学受験に付き添うときとまったく同じ態度を取ってしまうことになる。「あのときはまだまだ子どもも幼かったけど、今は大人なんだから」と自覚し、同時に自分たちの言動を修正することが彼らには難しいのだ。

無意識の葛藤に気づいているか

2 数々の矛盾を抱えているが、自分ではそのことに気づかないか、気づいていないふりをしている。これは子育ての問題に限らず、団塊世代が多くの場面で見せる態度ではないかと思うが、彼らの頭の中の理想や発言などの建前の部分と、現実の行動や態度などいわゆる本音の部分とには、かなりのギャップがある。たとえば、口では「自由に生きるのがいちばん」と言いながら、学歴や会社名に敏感に反応し、それを社会評価の基準にしていることを露呈してしまったり、カナさんの恋人の教授のように「愛に生きたい」と言いながら、とんでもない親バカぶりを発揮してしまったり、といったことだ。

しかも、さらに問題なのは、彼らの多くが自分の矛盾にまったく気づかないことだと思う。

もちろん、人間は理想や建前だけでは生きていけない。だからといって、若い人の流行語を借りれば「ぶっちゃけ、お金がほしいっスよ」とすべて本音だけで生きていくのも寂しい。「本当の理想はこうだけど、なかなかそうもいかないからこの辺で妥協して」と現実の着地点を選ぶ、という人が多いだろう。

ところが、彼らの多くは、あくまで「私は子どもの自由を認めている」「コネで子どもの就職を決めるようなことはしたくない」などと、自分は理想を追及していることを主張しようとし続ける。そう言いながら実際にはまったく逆の態度を取っていることに気づかないのは、本人だけだ。

周囲の人のみならず、子どもたちまで親の矛盾に気づかないでいることにさえ気づいていない彼らは、この先、子どもが独立して老後を迎えても、「私の子育ては正しかった。最初の理想をほぼ実現した」と自分に言い聞かせながら暮らすことしかできないのだろうか。

一般的にこのような矛盾を心の中に抱えていると、知らないうちにそれが無意識の葛藤となり、思わぬ時に不安感や不眠といった症状として表面に出て来ることがある。六〇代のうつ病の中には、実は「私は理想通りに生きて来たハズなのに‥‥何かおかしい」と、自分で気づかない矛盾が発病のきっかけになっている場合も少なくないのではないだろうか。

オレは仕事、家庭、恋愛をすべてうまくやり遂げている男だ。

そうやって自信を持つのはけっこうだが、結果的にそのような生き方が妻、子ども、そして恋人と多くの人を傷つけながら実現しているということも、一度、考えてみるべきだ。多くの犠牲者の上に成り立つ「理想の生き方」が、はたして本当にすばらしいものであろうか。

8 熟年離婚が増えている理由(わけ)

「死ねばいい」と思われている夫たち

「熟年離婚」という言葉がわだいとなって久しいが、精神科の診察室にいるとつくづく「これってただの”言葉のひとり歩き”じゃないんだ」と実感させられる。それくらい、五〇代、六〇代の人たちから「離婚を考えているのですが」という言葉を聞かされる機会が多いのだ。もちろん、そう語る人のほとんどは女性だ。私の記憶では、その世代の男性から「妻と離婚したい」という言葉を聞いたことはない。「妻から離婚してほしい、と突然、切り出されて」と言われたことは何度もあるが。

では、妻たちはなぜ、二〇代から三〇年、四〇年も連れ添った夫と、人生の後半になってから別れたい」と話す女性の中には、その理由がはっきりとしている人とそうではない人とがいる。まず、はっきりしている理由のほうは、浮気、ギャンブル、暴力など昔ながらのものが多い。ただ「浮気」の内容は、少し変わってきているように思う。「長年の愛人と隠し子がいる」といった決定的なものは減り、いわゆる”遊び”や”気の迷い”と言われる程度のものが増えている。

これはどういうことだろう。夫の「浮気」に対して女性たちはより厳しくなっている、ということなのか。たしかに「ケータイのメル友が何人もいた」といった程度で、「夫は浮気をしていたのです、許せません!」といきり立つ女性もいないではない。

しかし、「どうも一、二度デートしたらしい」という程度で、「浮気です。離婚したい」と言っている女性の中には、ただ潔癖で厳格なだけとは考えられない人も少なくない。おそらく彼女たちにとっては、「浮気」というのはひとつのきっかけでしかなく、実際には「はっきりした理由はないけど離婚したい」に近いのではないだろうか。

それにしても、と男性たちは不思議に思うだろう。はっきりした理由もないのに離婚したい、とはいったいどういうことなのか?

診察室で妻たちは、吐き捨てるようにこう言う。

「もう話もしたくない」

「顔を見るだけでムカムカする」

「同じ部屋にいると寒気がする」

「夫が入った後の風呂になんて入る気もしない」

「夫の洗濯物は、私や子どもの下着とは絶対、いっしょに洗いません」

「夜、寝たらそのまま起きてこなきゃいいのに、と毎晩、思う」

いわゆる生理的な嫌悪感である。おそらく夫は、妻が自分をここまで毛嫌いし、それどころか自分の死まで本気に願っていることに、まったく気づいていないだろう。

もちろん、これらは診察室に来るまで悩み思いつめている人たちの言葉であり、夫に対して不信や嫌悪感を抱き始めたばかりの人は、そこまでのことは思っていないかもしれない。

しかし、”初心者”たちにして、「話しかけられるとイライラする」「外食に誘うのをやめてほしい」とかなり手厳しいコメントを口にしている事は、付け加えておきたい。

妻はいつから、どうして、愛して結婚したはずの夫に対して、このような生理的嫌悪感を抱くようになったのだろう。また、「理由もないのに嫌い」とは、いったいどういうことなのだろう。

=差し込み文書=

最近の日本では結婚された4割弱が離婚している、その中にはどうしても我慢できないというタブー視されてきた性の不一致というのも数多く隠されているのも事実です。その原因の一つして、男性のオーガズムは射精すれば得られるが、女性のオーガズムはとても複雑で体調や心の安定などは勿論いわずと知れたこと、セックスを楽しみ逡巡し耽ることでオーガズムへ誘うことができる。その男性が懸命に励んでくれたセックスにおいて女性が性的に感じる度合が自慰程度のものであったらオーガズムというには程遠いものであるといえる。

結婚を意識するほど好きな男性が必死に心地よいセックをして認めてもらをと頑張っていれば少しでも心地よい程度であっても“イク”ふりをする演技をしなければ不感症のレッテルを貼られ嫌われて関係が破綻する可能性があり、「イッタ・ヨカッタ?」と問われれば“イッタふりのウソの演技”をしなくちゃならいと多くの女性たちが思っているようだ。

このような間違ったシグナルを男性に送ってしまったことで、男性はこれでオレひとり前の男だと信じて疑わず独りよがりのセックスを常態的につづいて気づかないのだ、女性のオーガズムはこのようにすればいいのだと未成熟なセックステクを疑うことなく結婚生活を送ってしまっている。

夫の独りよがりの未成熟なセックスが続くと当然のように愛息・愛娘が独り立ちするころには完全なセックスレス夫婦が出来上がり嫌悪感・虚しさを覚え、生きがいを見いだせないまま五〇歳・六〇歳を超してから「離婚」という選択肢が浮かんでくる。

そうなる前に対策を検討しなくてはいけない。中高年層になるほど夫は、仕事・人間関係に悩んだり、体力の低下により勃起力・持続力は衰え妻を充分にオーガズムに達せないまま終わってしまうようになるのが普通である。

セックスとは夫婦ともに満足し合えるという前提条件が必衰であることを考えれば工夫が必要である。

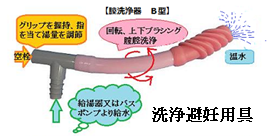

では、どんな方法が思い浮かべるか、まずはアダルトグッズを用いたという人も多いはずだ、無機質な質感と機械音でイク・イッタという人も多いだろうが、人肌に最も近いシリコーン製のノーブルウッシング(『膣内温水洗浄器』洗浄避妊)として用いるのだが、性用具として使うことが出来る。

自らの男性器に短く、小さのではないかとコンプレックスを抱えつつ、妻から誘ってこないから本当に妻はセックスを望んでいるだろうか。また、勃起持続力に乏しくて悩んでいるけれど妻をもっと凄く喜ばしてあげたい、もっと仲良して楽しい日々を送りたいと思うならノーブルウッシングを自らの男性器と思い情熱を込めてメイクラしてあげると必ず効果は表れる。セックスレス改善法をクリック必見です。

自らの男性器に短く、小さのではないかとコンプレックスを抱えつつ、妻から誘ってこないから本当に妻はセックスを望んでいるだろうか。また、勃起持続力に乏しくて悩んでいるけれど妻をもっと凄く喜ばしてあげたい、もっと仲良して楽しい日々を送りたいと思うならノーブルウッシングを自らの男性器と思い情熱を込めてメイクラしてあげると必ず効果は表れる。セックスレス改善法をクリック必見です。また諸事情により離婚という選択がなかった場合、亭主元気で留守がいいとばかりに、婚外恋愛や、あるいは妄想婚外恋愛に多くの主婦が走るのである。それは自分好みの日本の歌手やグループであったり、あるいは韓流グループ歌手等々のコンサート会場に毎回出没し異常なまでの情熱を発し、追っかけ行う中高年女性をテレビニュースに写っているのをよく見かける。そうでないふつうの主婦たちは歴史に基づかない陳腐な妄想韓国恋愛ドラマ等にどっぷりハマル姿を目にすることも多い。

日本の中高年8割の方がセックスレスなぜでしょうか!!その原因のもうひとつは。

「“更年期障害”“萎縮性膣炎”“性交痛”“勃起不全”“中折れ”」などもある。

つまり女性の更年期は卵巣・子宮・膣が委縮して、ホルモン分泌が悪くなって“性交痛”が発症し人によってはカミソリで切られるような膣に痛みが走ると言う。その解決方法のひとつ市販のゼリーをペニスに塗って挿入する方法もあるが。

しかし、経年すると性行為中になんとゼリーが白濁した粕のようにポロポロペニスに付着して出てくる。もちろん互いに心地よさも失われ、男女関係の終焉となる場合が多い。

まだまだ終焉は淋しい。夫、或いは、恋人と情熱を交わしたい女の部分を強く願うとするなら。解決方法のふたつ目は産婦人科医処方のホルモン補充療法(HRT) (本来卵巣で分泌される=テストトロン、エストロゲン=)がある。

一方、男性の更年期障害のひとつ、性交中の“中折れ”そして“勃起不全”である。その解決法は、男性ホルモン投与、あるいはバイアグラなどが処方される。しかし、ホルモン補充療法「癌誘発」。バイアグラ「心筋梗塞」いずれの処方薬も人によっては副作用がある。或いは、人によってはまったく効果がない場合がある。

クラブでの実験

科学者たちは性ホルモンと性衝動には深い繋がりあるのではないかと考えてきた。人がどれくらいの頻度で、どのように性的興奮を覚えるか、どんな相手に惹かれるかまで、ホルモンの力に左右されているのではないかと言うのである。

男性の性欲は主としてテストステロンのレベルが保たれていることによって引き起こされる。このホルモンがあるから男性は、出来るだけ多くの相手とできるだけたくさんセックスをしようとするのである。かたや女性の性欲には、非常に異なる三つのホルモンが複雑に混ざり合って影響を与えている。

“性交痛”発症の女性は、ノーブルウッシングを用い膣奥に挿入しオリーブオイルを流し入れ、そのままあらゆる種類のマッサージを施すことで、膣内体温が上昇し、膣内分泌液(テストトロン、エストロゲン)分泌を促し、性的興奮がマックスに到達すると脳内物質アドレナリン、大脳皮質においてドーパミン系機構からドーパミンが大量に身体全体に放射されることで六十七歳にして今まで多く得られることのなかった膣痙攣を伴った最高レベルのオーガズムを経験することができたと思われる事例が実際にある。

それによって六十七歳で覚醒した。それからしばらくセックスシチュエーションの高まりは二十代、三十代のレベルが二ヶ月ていどつづく性欲を示した。

セックスシチュエーションなるものは結婚した途端に急速に減退する。或いは子どもができた途端に急速に減退するばあいが少なからずある。セックスシチュエーションの高まり、減退する波形は人それぞれ違うが人生いきている間は刺激的シチュエーショを起こすと何回も繰り返される。

高まりを促すにはアダルトグッズやアダルトビデオなど視覚系脳を刺激させ興奮するシチュエーションなども有効だが。なかにはセックスシチュエーションを外に求め不倫・浮気・ハプニングバー・乱交パーティら様々な嗜好へと発展してこれら異常性行為が発覚し人生を棒にふる人々が絶えない。

自分が不倫・浮気をされると置き換えてみたら反省し謝っても元の鞘にまるく収まるはずがない。不倫・浮気は繰り返されるという昔から歴史がある。

夫婦円満は限りなく優しい“愛情”と“情熱”“恋情”“オーガズム”を失わないことが最も重要であり、そして成熟した女(高レベルのオーガズム体感し続ける)として男はたゆまぬ努力で女性の身体をを開発してあげる。その残像を失しなわない限り女性が六十・七十歳すぎて女らしく生きていけるのではないでしょうか。

ソフトノーブル通販提供

自分らしい人生をまっとうしたい

ある五〇代の女性の例をあげて考えてみよう。五七歳のミサエさんには、一つ年上の会社員の夫がいた。ミサエさんは歯科助手として週に二回、近所の歯科医院でパート勤めをしたいたが、それ以外はいわゆる主婦業に専念している。趣味は園芸と料理で、ときどき友人の開く料理教室の助手をしながら、料理の腕を磨くのが楽しみだった。ふたりの子どもは大学を出て就職し、家を離れて暮らしていた。

「夫はずっと今の会社で真面目に働いていて、お給料も全部渡してくれます。小さいけれど一戸建てに住んでいて、ローンも終わりました。お酒は嫌いじゃないけど飲みすぎることもないし、パチンコやマージャンも付き合い程度。暴力や浮気もしないんです。おかげさまで、体も今のところ、健康ですし。友人たちからは『あなたは本当に幸せね』と言われています」

最初は、そう聞いたときは、「いったいこの人は何の相談に来たのだろう」と不思議に思った。問診票の「今気になる症状」の項目には「動悸、呼吸が苦しくなる」とあり、「思い当たる原因」には「夫との問題」と記されていたのだ。

「生活にはとくに問題はないわけですよね、ではなぜ‥‥」

と私が話しかけると、ミサエさんはそれを遮るようにして、こう語りだした。

「そうですよね、おかしいと思います、自分でも。でも、私も六〇歳を間近にして、ふと”これでいいのだろうか”と思ったんですよ。たしかに、今の生活に不満はありません。外から見ると幸せかもしれない。ただ、このままこの夫と七〇歳、八〇歳までいっしょに生きていくのか、と思ったら、どうしても耐えられなくなってしまったんです」

ミサエさんの話によると、夫は「何の問題も起こさない」ものの、それ以上、ふたりの人生について前向きに考えてくれないタイプだという。ミサエさんが「ちょっと聞いてほしいんだけど」と相談すれば「どうしたの?」と耳を傾けてくれるが、自分から「最近、困っていることはない?」などと気にかけてくれることはない。

「それがどうした、と言われれば、返す言葉もないのですが、何かが‥‥違うんですよねえ」

ミサエさんはため息をついた。そして、この「何か違うかもしれない」という疑問が「絶対に違う」という確信に変わったのは、友人からの一枚のハガキを見た瞬間だったという。

「学生時代の親友は、ちょっと年上の人と結婚したので、ウチより一足先にご主人が定年を迎えたんですよ。そうしたら、ご主人の長年の夢だったとかで、長野に家を買ってすぐに移っちゃったんです。その引っ越しのお知らせには、”これからはふたりで長野の山々の制覇を目指します”という言葉とともに、ふたりが山登りをしている写真が‥‥。友だちの顔も、本当に輝いていました。

それを見た瞬間、”ああ、このご主人は奥さんとの人生をこうやって真剣に考えているんだな。それに比べてウチは、私が日々、何を考えているのさえも知らないんじゃないだろうか。結局、私じゃなくたって、身の回りの世話をしてくれるおとなしい女なら、誰でもよかったんだ”と気づいてしまったんですよ。そうしたら、何だかこれまでの人生がバカバカしくなってしまって。せめてこれからの一〇年、二〇年は、自分らしく生きたい、これは離婚しかないか、なんて考えていたに、胸がドキドキ苦しくなってきたんです」

そしてミサエさんは、この話をまだいっさい、夫にはしていない、と言った。「夫になんかこんな話をしても、わかってはくれませんよ。きっと、『なにワガママ言っているんだ』とイヤな顔をされるか、せいぜい『更年期ってやつだろう。友だちとうまいものでも食べて来いよ』と言われるか。夫は私が、友だちに会ってランチすればいつでも上機嫌だと思っているんです」

自分のこれまでの人生、残りの人生について真剣に考え、自分らしい人生を全うしたい、と考える妻。ユングのいう中年期から老年期の心の課題、「個性化」にまさに取り組もうとしているとも言える。

しかし一方で夫は、これまで職場で長いあいだ努力を重ねてきて、それなりに結果を残し、家族もちゃんと養ってきた、という自負とともに、すでにこの時点で「人生の大きな目標は達成できた」という満足感を抱いているだろう。

人生の完成はまだまだこれから、と考えている妻と、自分の人生はすでにほとんど完成した、あとはこれを維持するだけ、と考えている夫。夫と人間として対等に真剣に向かい合いたい、と願っている妻と、妻も含め家族は「養うもの」と考えている夫。

その違いは目に見えないだけに、初めの頃は夫婦の間でもほとんど問題にならないが、子どもが育ち、定年も近づき、いよいよ夫婦二人の時間がやって来るころになると、それは見過ごすことのできない深刻な亀裂となるのだ。

結婚生活、妻の満足度・夫の満足度

女優・坪内ミキ子さんが実母の介護体験をつづった『母の介護』(二〇〇七年 新潮新書)には、介護に仕事に奔走する妻を夫は微妙な距離を置いて見守る様子がユーモラスにかつ皮肉交じりに描かれている。坪内さんが言うところによると、「妻は風邪を引いて寝込んでいても明治生まれの夫は『メシ作れ』と言い、最近の夫は『キミの分も作ってあげようか』と言い、大正や昭和一ケタ生まれの夫は『メシはいいよ、外で食べるから』とは言うが、妻の食事の分まで気にしない。我が家はまさにその昭和の一ケタタイプ」とのことであった。

つまり、実母の介護などで夫の食事の支度が手抜きになっても夫は文句を言わないが、だからといって妻に「たいへんだね」と労いの言葉をかけたり、「何か手伝うことはない?」と協力を申し出たりはしないようなのだ。

もちろん、一九四〇年生まれの坪内さん自身も典型的な”昭和の女”なので、そういう夫に対してもとくに不満を表すこともなく、「主婦業はたいへんだ」と時折、弱音を吐きながらも淡々と家事・仕事・介護のすべてをこなそうとする。おそらく坪内さん世代の妻たちの多くは、夫に自分の気持ちや考えを伝えて理解してもらおうなどと考えてさえもおらず、「口出しされないだけマシ」「邪魔されないだけ有り難い」と思っているのかもしれない。

そして、そういう妻の超人的な頑張りに支えられて生活している夫たちの多くは、妻が「わかってくれない」と不満を抱いたり、「仕方ない」とあきらめたりしていることもまったく知らずに、「自分の妻はまあまあ今の結婚生活に満足している」と思っているのではないだろうか。

それは、いくつかの社会学や心理学の調査研究からも明らかだ。心理学者・柏木恵子氏の『家族心理学』(二〇〇三年 東京大学出版会)からいくつか紹介しよう。

たとえば、一九九七年に行われた夫婦を対象にした調査でも、妻側の「配偶者に対する愛情・満足度」は結婚当初から同じ水準を保ち続けているが、結婚一四〜一五年目ごろから急激に低下し、その後は下降し続ける一方。ところが夫側の満足度は結婚後、次第に上昇し、やはり妻同様、結婚一五年目ごろから下降はするものの、その減り方はゆるやかだ。

そして結婚二〇年目くらいになると、夫婦の満足度には非常に大きな隔たりが生じることになる。おそらく、夫たちはこの”格差”にはまったく気づかず、「妻も自分以上に結婚生活に満足しているはずだ」と信じ込んでいるのではないか。

では、この結婚生活における満足度は、何により決定されるのだろうか。

最近の家族心理の研究では、

妻の結婚満足度を左右する重要な要素として「夫の情緒的サポート」が注目されている。

『家族心理学』で紹介されている研究によると、とりわけ専業主婦たちは職場や家族以外の人たちからのサポートや評価を得る機会がほとんどないので、夫からのサポートがほとんど唯一の情緒的ケアとなる。もっとわかりやすく言えば、仕事を持っている女性は、家庭で夫とのコミュニケーションがうまくいかなくても、職場で自分の存在価値を確認することもできるが、専業主婦は夫とから関心を持たれなければ誰に振り向いてもらえないという事になり、自信を失い不満が高まる、ということだ。

それにもかかわらず、夫たちは自分の妻が専業主婦だからと、とくに気づかい、繊細にケアする、ということはないだろう。診察室に来る男性の中には、自分の妻に関してこんなことを言う人もいる。

「私は仕事のストレスからこうやってうつ病になってしまったが、妻は専業主婦だから、毎日、気楽なもんですよ。うらやましい」

そういう男性に「奥さんは日中、どんなことをしているのですか?」などと質問すると、「昼間ですか? 何やっているんでしょうなあ、まあ、ロクなことはしていないでしょう。テレビ見てるか昼寝しているかじゃないですか」と、「ほとんど無関心」であることがわかるような答えが返ってくることが多い。

もちろん、専業主婦の妻は「いつも気楽で何もしていない」わけではなく、働く女性以上に夫からの情緒的サポートを待っているのだが、夫はそれにまったく気づいていない。週末に妻が、「たまには外食でもどう?」と持ち掛けても、夫は「オレ毎日、外に出ているんだから、週末ぐらい家で食わしてくれよ」と出かけようともしない、という話もよく聞く。

もっと会話してほしい!

日本の男性で、自分の専業主婦の妻に「キミはいつも家にいるんだから、土曜はいっしょに外に出ていろいろ新しい店にチャレンジしようか。キミが最近、どんなことを考えているか、いろいろ話も聞きたし」と声をかけることのできる男性は、いったいどれくらいいるのだろう。「そうしなければならないのはわかっているけど、なかなかできなくて」と思っている人はまだいいが、それどころか「妻の話を聞きたい? そんなの、ちょっとおかしいんじゃないのか」と、妻に気を遣うことをネガティブに考えている人さえいると思う。

しかし、ここでちょっと考えてみよう。「妻の話なんか聞けるか」と言っている夫たちも、実は自分の仕事の話はけっこう妻に聞いてもらっていたり、落ち込んでいるときは妻に慰めてもらったりしているのだ。ときには、妻に、「あなたはやればできる人なのだから」「社長賞の最終候補まで残ったの? それはすごいことじゃない」などとほめられてもらっている夫も少なくないかもしれないだろう。もちろんその中には「おだててでも働いてもらわなければ困るから」という妻の打算も含まれているかもしれないが、「妻に家事をしてもらわなければ困る」というのは夫側も同じはずだ。

それにもかかわらず、夫が妻に、「キミはこのマンションで一番料理がうまいんじゃないの?」などとほめたりおだてたりすることは、ほとんどないと思う。

自治体の男女共同参画センターなどで行われている「夫のためのコミュニケーション講座」などでも、その冒頭に必ずといってよいほど「食事を作ってもらったら、『おいしかったよ、ごちそうさま』と言っておきましょう」と書かれている。つまりそれくらいの世の夫たちは、妻に対して「おいしかったよ」の一言さえも言っていない、ということだ。

「夫からの妻へのケア」と「妻から夫へのケア」比較した調査でも、「夫から妻」より「妻から夫」のケアのほうが格段に多く行われていることがわかる。

友だちとの関係や絆は付き合い長くなればなるほど深まるはずだか、夫婦の場合は、コミュニケーションの量や質は結婚生活が長くなればなるほど低下する、という調査もある。「自分の考えや気持ちを気兼ねなく配偶者と話していますか」という質問にたいしても、肯定の答えは結婚生活が長くなるにつれて割合が低下している。とくに夫は、自分でも「話し合いが少ない」という自覚を持っているようだ。

しかしここでも、興味深い男女差が見られる。夫は、四〇代から五〇代になるにつれて「会話するようになった」と答える人が増えているのに対して、「夫婦で話し合いをしていない」と答える妻の割合は、結婚生活が長くなるにつれて上がる一方である。

この結果に対しては、次の二通りの解釈が可能だ。すなわち、実際の会話の時間が増えているにもかかわらず、「もっと話したい」と思っている妻が不足を感じているという事なのか、話し合いは増えていないのに、夫が勝手に「会話が増えた」と思い込んでいるだけなのか。

どちらが本当かはわからないが、少なくとも団塊世代より年長の夫たちのなかには、「妻と話すのが億劫だし、取り立てて話したいこともないから」という消極的理由で話さない人だけではなく、「男がやたらとおしゃべりなどすべきではない」「夫婦で話し過ぎるのははしたない」と消極的に話さないようにしている人もいると思われる。

彼らが好んで読む時代小説に出て来る武士の多くは寡黙で、やたらとしゃべる人物は軽佻浮薄として描かれている。また、武士とその妻は、互いに「空気と水」のような存在であり、「以心伝心」阿吽の呼吸」で話さなくても気持ちが通じ合っている、という事になっている。

「沈黙こそ美徳」という価値観に長年、触れるうちに、夫は「おい」だけで妻にはすべてが通じるもの、と自分がテレパシーを使える超能力者であるかのように思ってしまったのだろうか。

つづく9 配偶者を亡くすとき